前回の記事にて、年収の壁についてある程度調べて見たんですが、

社会保険周りのルールがめちゃくちゃ複雑なんです。

これってもはや理解させる気ないだろw

ってくらいに複雑ですw

で

ちょっと腹が立ってきましたw

というわけで、もう少し調べてみた結果を、今回と次回にわたってまとめていこうと思います。

今回は、「家長に扶養されている配偶者」の話です。

※ この記事はあくまで「タイマムシン調べ」です。

一般的な原則のみを解説しています。」

ここに書いているざっくり解説以外にも、細かなルールがたくさんあります。

(9000文字ありますが、これでも超ざっくり解説なんですw)

個別の状況や受給金額については、加入されている健康保険組合や年金事務所へ問い合わせることをオススメします。

社会保険とはなんぞや?

まず最初に、こちらもイマイチ理解しづらい「社会保険」というものについて、定義から迫っていきます。

「保険」について

まずは後半の「保険」というものについて。

保険とは、一般的な説明をするなら、

「滅多に起きないけど起きたら重大な損失を被るものについて、みんなでお金を出し合って備えようぜ」

っていうものですね。

例えるなら、「稼ぎ頭が亡くなっちゃった」「自動車で人をはねて大怪我を負わせちゃった/死なせてしまった」「家事で家が燃えちゃった」等のやつですね。

それぞれ「生命保険」「自動車保険」「火災保険」で備えてるやつです。

どれも起こる確率は非常に低いため、みんなから少しずつお金を集めておけば、当たってしまった不幸な人を救済できるだけの金額は出せるわけです。

では「社会保険」とは?

社会保険とは、上で説明した保険を、日本の社会全体で運用しようというものです。

これがあることで、日本国民全員を保険に加入させることができます(国民皆保険制度)。

全員を保険に加入させることで、医療を受けられなかったり年金がもらえなかったりする人を出さないようにしようってことです。

強制的に保険料を取られてしまうので、日常的にはコマッタチャンに思われがちですが、このおかげで気軽に病院にかかれたり、飯の心配をせずに転職できたりするわけです。

社会保険の種類

社会保険には、日本の場合は医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。

①医療保険

医療保険は、全員がいつでも一定の負担のみで病院にかかれるようにするための保険です。

これに入っているおかげで、我々は病院では医療費の3割だけ払えばオッケーになっているのです。

医療保険には、大きく分けて会社員・公務員(被用者)が加入する「健康保険」と、自営業者や無職の人が加入する「国民健康保険」の2つがあります。(厳密にはもう少し種類があります。wikipedia参照)

公的医療保険制度 (出典:wikipedia)

(文脈や定義によって、「国民健康保険」が社会保険に含まれない場合もあるので、ご注意ください)

②年金保険

年金保険は、老齢を迎えて働けなくなった際の収入を保障してくれる保険です。

現役世代が払った保険料が、お年寄りの年金として仕送りされています(自分が払った保険料を返して貰っているわけではありません)。

保険の本質からは少し外れる気もしますが、国は保険と言い張っていますw

まあ、「長生きリスク」に対応するものと考えれば、納得できるかも知れません。

それに老齢だけが対象ではなく、障害年金や遺族年金もありますので、その意味では立派な保険と言えるでしょう。

こちらは、全国民が加入する「国民年金」と、被用者のみが加入する「厚生年金」とに分かれます。

(こちらも文脈や定義によって「国民年金」のほうが社会保険に含まれない場合があります)

③介護保険

こちらは、年齢を重ねて要介護状態になった場合の介護費用を保障してくれる保険です。

これがあることで、介護費用の本人負担は1割となっています。

40歳以上の人は全国民が加入対象となっています。

加入している医療保険料に付帯する形で、介護保険料を負担しています。

④雇用保険

こちらは、会社員の雇用を安定化させるための保険です。

失業した際の失業給付や、職業訓練を受ける際に給付を受けられたりします。

一昔前は失業給付のみだったので、名前も「失業保険」だったようです。

「雇用されていること」が加入の条件なので、自営業者やフリーランスは対象外です。

公務員も原理的には対象なのですが、別の理由があって基本的には雇用保険の対象外となるようです(代わりに「退職手当」がある)。

⑤労災保険

こちらは、会社員の業務上や通勤上の災害に対して給付がある保険です。

他の4つと違い、保険料は全額を事業主が負担するので、被用者に負担はありません。

これも「雇用されていること」が加入の条件なので、自営業者やフリーランスは対象外です。

公務員は労災保険の対象になりませんが、代わりに公務災害に対する補償があります。

④の雇用保険と、⑤の労災保険をまとめて「労働保険」と呼ぶこともあります。

「社会保険」という言葉の定義について

一般的に「社会保険」といった場合、文脈によって以下の3つのパターンがありますので、注意が必要です。

・最も広義の「社会保険」 ①〜⑤までを全て含む…A

・一般的な「社会保険」 ①〜⑤から、国民健康保険と国民年金を除いたもの…B

・狭義の「社会保険」 健康保険・厚生年金・介護保険の3つのみ…C

当記事では、上からそれぞれ「社会保険A」、「社会保険B」,「社会保険C」と呼ぶこととします。

社会保険料はどうやって負担する?

上記5つの社会保険ですが、保険である以上加入者から保険料を徴収する必要があります。

こちらは、個人事業主であれば収入に応じた負担額を自分で納付することになります。

被用者であれば、給料からの天引きで納付することになります。

そして、家族と同一の家計にて生活している場合、この負担額が軽減される措置があるんですが、この辺のルールがめっちゃややこしくて、年収の壁が発生する原因にもなっているわけです。

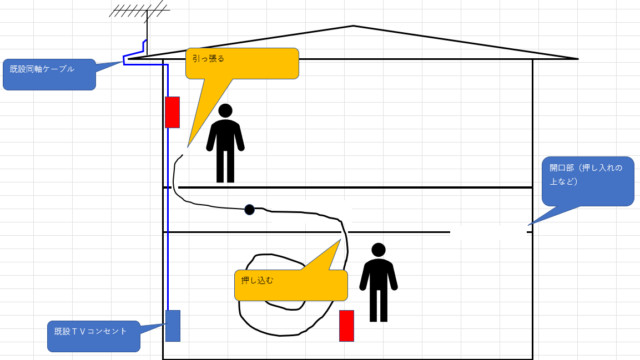

被用者である家長に扶養されている配偶者の場合の社会保険料の負担

手始めに、被用者である家長(世帯で最も収入が多い人)と同一家計で生活している配偶者の場合の社会保険料負担を見ていこうと思います。

被用者の配偶者の場合の社会保険料負担を、パターン別にまとめてみたのが以下の表です。

| パターン番号→ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

| 保険の種類 | 年収106万円未満 | 年収106万〜130万未満 | 年収130万以上 | 公務員 | |||

| 個人事業or社会保険C非適用 | 社会保険C加入要件を満たす | 個人事業or社会保険C非適用 | 社会保険C加入要件を満たす(通常の会社員) | ||||

| 医療保険 | 健康保険 | 加入(負担0) | 加入(負担0) | 加入 | ー | 加入 | 加入 |

| 国民健康保険 | ー | ー | ー | 加入 | ー | ー | |

| 年金保険 | 国民年金 | 第3号 | 第3号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | 第2号 |

| 厚生年金 | ー | ー | 加入 | ー | 加入 | 加入 | |

| 介護保険 | ー | ー | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | |

| 雇用保険 | 個人事業は負担なし 被用者大抵の場合負担なし | 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による | 加入 | 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による | 加入 | ー | |

| 労災保険 | 被用者であれば事業主が加入 | ||||||

被用者の配偶者である場合の社会保険料負担まとめ

被用者の配偶者 パターン① 本人の年収106万円未満の場合

パターン①は、配偶者本人が無収入〜年収106万円未満の場合です。

※厳密には、月額で88,000円未満か以上かがラインとなるので、年収で言えば105万6千円に到達するかどうかがラインとなります。

医療保険

被用者(サラリーマンやパート・アルバイト)である家長は、健康保険組合を通じて健康保険(被用者・公務員が加入する医療保険)に加入しています。

その配偶者で、無職〜年収106万円未満であれば、本人は家長の扶養に入ることができるので、自己負担なしで健康保険に入ることができます。

というわけで、医療保険料の負担は0となります。

年金保険

被用者である家長は、国民年金と厚生年金にダブルで加入しているので、国民年金の被保険者の分類は「第2号被保険者」となります。

公的年金制度の種類と加入する制度(出典:日本年金機構)

その配偶者本人は家長の扶養に入っているので、国民年金の「第3号被保険者」となり、保険料負担のみで国民年金に加入できます。

配偶者本人は年収が低いので、厚生年金には加入できません。

というわけで、年金保険料の負担は0となります。

介護保険

介護保険は、一般的に加入している医療保険料の支払いに付帯する形で保険料を負担します。

被用者である家長の扶養に入っている配偶者の場合、保険料負担無しで健康保険に加入していますので、介護保険料の負担も0となります。

雇用保険

雇用保険については、配偶者本人が個人事業の場合と被用者の場合で異なります。

本人が個人事業主の場合

そもそもの保険の目的が「雇用の安定化を図る」ことなので、個人事業の場合は雇用保険と関係がありません。

本人も被用者の場合

被用者の場合、雇用保険加入の条件に当てはまれば加入し、保険料負担が発生することになります。

条件は以下のとおりです。

雇用保険加入の条件

1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合

この条件を2つともクリアすると、雇用保険に加入することになり、僅かですが保険料負担が発生します。

年収106万円以下のゾーンの場合、そもそも週の労働時間が20時間未満であることが大半なので(時給がめっちゃ低い場合は注意ですが)、大抵は雇用保険の負担が発生することはありません。

なので、このゾーンの場合、個人事業だろうが被用者だろうが、雇用保険料の負担についてはさほど心配しなくていいでしょう。

労災保険

労災保険については、個人事業主の場合はもちろん関係ありませんが、被用者の場合は年収がどうであろうと加入することになります。

が、そもそも保険料を負担するのが事業者側なので、労働者側の負担は0となります。

なので、労災保険料の負担に関しては、全てのパターンで考慮する必要がありません。

パターン①まとめ

パターン①の保険料負担をまとめると、以下のとおりです。

医療保険料 … ¥0

年金保険料 … ¥0

介護保険料 … ¥0

雇用保険料 … 基本的に¥0。ごくまれに給料の0.6%

合計 … 基本的に¥0

被用者の配偶者 パターン② 本人の年収約106万円〜130万未満で、個人事業主or社会保険C非適用の場合

パターン②は、定義からしてややこしいですがw,年収106〜130万の場合で、個人事業主または社会保険C非適用事業所の被用者の場合です。

| パターン番号→ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

| 保険の種類 | 年収106万円未満 | 年収106万〜130万未満 | 年収130万以上 | 公務員 | |||

| 個人事業or社会保険C非適用 | 社会保険C加入要件を満たす | 個人事業or社会保険C非適用 | 社会保険C加入要件を満たす(通常の会社員) | ||||

| 医療保険 | 健康保険 | 加入(負担0) | 加入(負担0) | 加入 | ー | 加入 | 加入 |

| 国民健康保険 | ー | ー | ー | 加入 | ー | ー | |

| 年金保険 | 国民年金 | 第3号 | 第3号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | 第2号 |

| 厚生年金 | ー | ー | 加入 | ー | 加入 | 加入 | |

| 介護保険 | ー | ー | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | |

| 雇用保険 | 個人事業は負担なし 被用者大抵の場合負担なし | 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による | 加入 | 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による | 加入 | ー | |

| 労災保険 | 被用者であれば事業主が加入 | ||||||

ちなみに、社会保険C適用かどうかは、以下の条件を全て満たすかどうかで判断されます。

- 勤務先の従業員数が51名以上

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)

- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある

- 学生ではない

この条件を一つでも外す被用者、または個人事業主の場合は、パターン②に当てはまることになります。

このパターン②の場合、社会保険上の扱いはパターン①と全く同じになり、配偶者本人に社会保険料の負担は発生しません。

被用者の配偶者 パターン③ 本人の年収106万円〜130万未満で、社会保険C適用事業所の被用者である場合

さあ、ここからがいっそうややこしくなってまいりますw

| パターン番号→ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

| 保険の種類 | 年収106万円未満 | 年収106万〜130万未満 | 年収130万以上 | 公務員 | |||

| 個人事業or社会保険C非適用 | 社会保険C加入要件を満たす | 個人事業or社会保険C非適用 | 社会保険C加入要件を満たす(通常の会社員) | ||||

| 医療保険 | 健康保険 | 加入(負担0) | 加入(負担0) | 加入 | ー | 加入 | 加入 |

| 国民健康保険 | ー | ー | ー | 加入 | ー | ー | |

| 年金保険 | 国民年金 | 第3号 | 第3号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | 第2号 |

| 厚生年金 | ー | ー | 加入 | ー | 加入 | 加入 | |

| 介護保険 | ー | ー | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | |

| 雇用保険 | 個人事業は負担なし 被用者大抵の場合負担なし | 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による | 加入 | 個人事業は負担なし 被用者は雇用形態による | 加入 | ー | |

| 労災保険 | 被用者であれば事業主が加入 | ||||||

年収106万円(厳密には105万6千円)以上となり、更に社会保険C適用条件(会社の規模等の条件)に全て当てはまってしまい、「社会保険C」に加入しなくてはいけなくなってしまった場合です。

- 勤務先の従業員数が51名以上

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)

- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある

- 学生ではない

幸か不幸かこの条件に全て当てはまってしまった場合、健康保険ほかの負担が重くのしかかることになります。

(代わりに将来の年金が増えるというメリットもあるにはあるんですが、元が取れるかというと微妙…)

医療保険

医療保険について、パターン①や②の場合は配偶者の加入している健康保険に負担なしで入っていられたのですが、パターン③になると勤め先の健康保険(または協会けんぽ)に自身が加入することになるので、新たに自分自身の健康保険料の負担が発生することになります。

合わせて、家長の健康保険上の扶養からも外れることになるので、手続きが必要です。

新たに発生する負担額は、滋賀県の場合最低ラインだと月額8700円ほどとなりますが、会社が半分負担する(労使折半)ことになるので、自身の負担額は4350円ほどとなります。

令和6年度保険料額表 (出典:全国健康保険協会)

大企業ではその会社独自に健康保険組合を持っています。その場合、保険料負担が労使折半ではなく、独自ルールで会社側の負担をより重くしてたりするケースもあります。

年金保険

年金保険料についてはちょっと特殊です。

国民年金

国民年金については、パターン③では年収130万円には達していないので、第3号被保険者のままとなり、保険料は発生しません。

厚生年金

年収106万円以上となり、勤務先の厚生年金に加入することになるので、新たに厚生年金保険料を負担することになります。

つまり、「国民年金保険料はかからないんだけど、厚生年金保険料だけかかる」という、ちょっと珍しい状態になります(通常、この2つは一括して負担するものです)。

この金額は、年収106万円をわずかに超えた最低ラインであれば、月額16000円ほどとなりますが、こちらも会社が半分負担してくれますので、自身での負担額は8000円ほどになります。

介護保険

介護保険については、「40歳以上の全国民」が負担するものになりますので、自身が40歳以上であれば健康保険料に上乗せして負担することになります。

こちらは、最低金額で1400円ほどですが、こちらも労使折半なので、自身の負担額は700円程度となります。

雇用保険

雇用保険の加入条件は、既出ですが以下の通りです。

雇用保険加入の条件

1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合

この条件、社会保険C適用の条件をクリアすると自動的にクリアしてしまいますので、健康保険その他に加入すると自動的に雇用保険にも加入することになります。

雇用保険も労使折半ではあるのですが、これについてはちょっとだけ会社側の負担が大きくて、労働者側が0.6%、会社側が0.95%となります。

なので自身の負担月額は

1,060,000 ✕ 0.006 / 12 = 530〔円/月〕

となります。

※ 労災保険については、労働者側の負担がないので、説明は省略します。

パターン③まとめ

パターン③の場合に新たに発生する負担をまとめると、以下となります(年収106万ちょうどと仮定)。

・健康保険料 月額4,350円 年額52,200円

・厚生年金保険料 月額8,000円 年額96,000円

・介護保険料(40歳以上のみ) 月額700円 年額8,400円

・雇用保険料 月額530円 年額6,360円

・合計 月額13,580円 年額162,960円

年収105万5999円までは上記が一切かからないんですが、1,056,000円に到達した途端に年間16万もかかるようになるわけです。

この壁は高くて分厚いですw

106万を超えて稼ぐ場合、125万以上稼がないと「働き損」になってしまうようです。

被用者の配偶者 パターン④以降

パターン④以降を途中まで書いてみたのですが、記事のボリュームが1万文字を超えそうになってきたのでw、これ以降は記事を分割します。

人生に役立つ本の紹介

僕が2020年から視聴し続けているYOUTUBEチャンネル「リベラルアーツ大学」の両学長が、以前出された「お金の大学」の改訂版をこのほど出版されました。

今回の社会保険についても詳細に解説されていますが、その他にも生活費の倹約から事業運営、資産運用、資産防衛に至るまで、お金について幅広く実践的に学べる良書です。

そして改訂版といってもほぼ全編書き直しに近いそうで、原著の時点では存在しなかった新NISA等、最新の状況にも対応されています。

この本に書かれていることを一つでも(特に貯める力編)生活に取り入れれば、生活がお金の面で楽になることは確実です。

そして、学長が大阪出身ということもあって、全編関西弁のゆるーい雰囲気で気楽に学べます(内容そのものは気楽ではありませんがw)

お金の面で生活を改善したいと思っている人には、この本はとてつもなくおすすめです。

編集後記

ここ1年ほど、ゆるーくダイエットに取り組んでおります。

2024年はじめには体重82キロほどありましたが、現在76キロを少し切るくらいまで小さくなってきました。

75キロを切れば体験乗馬ができるようになるので、ひとまずそのへんが目標になっています。

最終目標は、BMIでちょーど22になる、65キロ付近です。

ぽちゃっとしていたころは、ウチの嫁さんがよく僕の手の親指と人差し指の間をつまんで、

フォカッチャいたいにモチモチやー♪

って言ってたんですが、最近フォカッチャ感が無くなってきたと、ちょっと不満気味ですw

ではまた。